|

L’écologie |

Les techniques d'étude des milieux naturels

Pour mieux connaitre les écosystèmes, il est necessaire d'effectuer des sorties écologiques et étudier les milieux naturels directement sur le terrain afin de déceler les relations entre ces différents composants.

1 - La sortie écologique

1 - 1 - But de la sortie.

- Acquérir une méthodologie d’étude

d’un milieu naturel.

- Dégager l'organisation générale du milieu exploré.

- Connaître les organismes qui peuplent le milieu visité et les

conditions de vie offertes par le milieu.

- Saisir les interactions de toutes natures entre les êtres vivants du

milieu.

1 - 2 - Les tâches à effectuer.

- Determiner la localisation et l'orientation du milieu

- Mesurer certains paramètres climatiques: Temperature, humidite, l'éclairement lumineux, la vitesse du vent ...

- Determiner la nature du sol et mesurer son PH

- Realiser des coupes de la stratification horizontale et verticale des végétaux.

- Inventaire des espèces animales et végétales

- Collecter des échantillons du sol et/ou de l'eau

- Collecter des échantillons de debris animaux et végétaux (la litière)

- Prendre des photos montrant les actions humaines sur le milieu.

- Capture des échantillons d'espèces animales du milieu et leur conservation dans des cages ou bocaux ou flacons

- Collecter des échantillons de plantes pour s'initier à la réalisation d'un herbier. Voir lien

1 - 3 - Les outils et instruments utilisés.

En plus d'une tenue appropriée ( Vêtements et chaussures convenables, casquette...), il faut se munir des outils et instruments spécifiques pour mener à bien toutes les tâches programmées:

Le tableau suivant donne quelques exemples d'outils et instruments utilisés dans une sortie écologique:

|

Les outils et instruments |

Rôles |

|

L'orientation du terrain |

|

|

carnets de notes, stylos, crayons, marqueurs, étiquettes autocollantes |

Prise de notes, réalisation des dessins , marquage des échantillons; |

|

sacs en plastique, flacons, bocaux, ciseaux, pinces |

Collecte des échantillons du sol, de la litiere, des espèces animales et végétales |

|

décamètre à ruban, ficelle étalonnée, corde, piquets, marteau |

Délimitation des espaces d'inventaire Mesure de la hauteur des arbres |

|

Observation des animaux à distance Agrandissement des observations |

|

|

Prise des photos |

|

|

transplantoir (petite pelle à main), petite pioche a main |

creuser le sol |

|

filet fauchoir , parapluie japonais, aspirateur, piége d'insectes |

Capture des inverterbres. Rappelons que l'abeille est une espèce protégée, que l’on doit sauvegarder, car elle est indispensable à l’équilibre des écosystèmes, et sa disparition serait une catastrophe. |

|

Collecte du plancton du milieu aquatique |

|

|

Mesure des paramètres climatiques: température, humidité, vitesse du vent, éclairement lumineux |

|

|

Mesure du PH du sol et de l'eau |

|

|

produits conservateurs (alcool et formol) |

Conservation des échantillons des espèces animales. |

Comment fabriquer un parapluie japonais? Voir lien

Comment fabriquer un aspirateur d'insectes? Voir lien

2 - Les techniques utilisées pour l'étude des milieux naturels

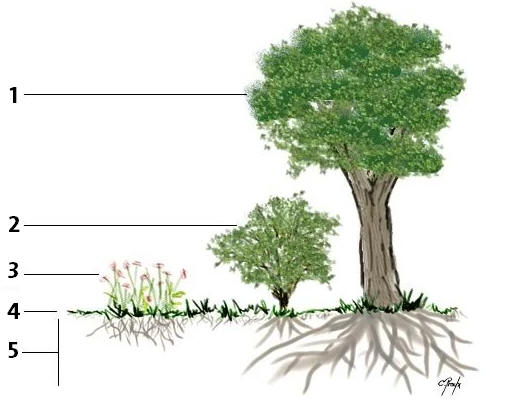

2 - 1 - La stratification verticale des végétaux.

Dans la forêt, les végétaux se répartissent dans le sens de la hauteur, en plusieurs niveaux ou strates.

1 -

Strate arborescente: Elle comprend les arbres

à tronc ligneux dont la hauteur dépasse 5m.(ex.

Pin,

Chêne liège ...)

2 - Strate arbuste: Elle comprend les végétaux ligneux sous forme

d'arbustes et buissons dont la hauteur est entre 2 et 5m.(ex.

L'Églantie,

Laurier rose

)

3 -

Strate herbacée: Elle comprend des plantes non ligneuses

à tiges souples ou molles, de

hauteur entre 5cm et 80cm. Parfois elles peuvent depasser 1m.(ex.

fougére,

ortie)

4 -

Strate muscinale: Elle comprend des petites plantes

de quelques centimètres

de hauteur,

qui sont au ras du sol ou des rochers

(ex.

mousses,

lichens).

5 -

Strate souterraine: Elle comprend des structures végétales

souterraines.

(ex.

les racines,

bulbes

...).

Ces strates ne sont pas toujours présentes ensemble partout, par exemple dans les pelouses, les strates herbacées et muscinales peuvent exister toutes seules et dans une forêt dense la strate herbacée peut être absente.

Pour estimer la hauteur des arbres, on utilise la technique du croix de bûcheron:

On prend deux baguettes de taille identique, qu’on aligne perpendiculairement. Il faut ensuite rapprocher l’extrémité d’une baguette de son œil, et chercher à faire coïncider le haut de l'arbre, le haut du bâton et l'oeil, et le pied de l'arbre, le bas du bâton et son oeil. Il suffit ensuite de mesurer la distance entre cette position et l’arbre. Ce chiffre, c’est la hauteur de l’arbre.

https://www.pinterest.com/pin/374713631490073053/visual-search/

Pour les animaux, la répartition verticale est moins rigide:

- Des animaux fouisseurs dans le sol

- Des animaux marcheurs ou rampants sur le sol

- Des animaux grimpeurs

- Des animaux qui volent

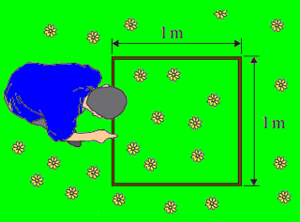

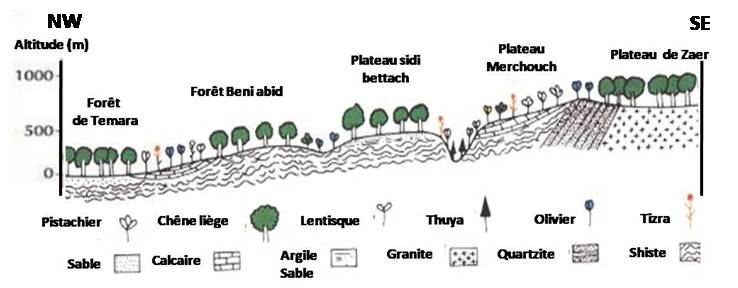

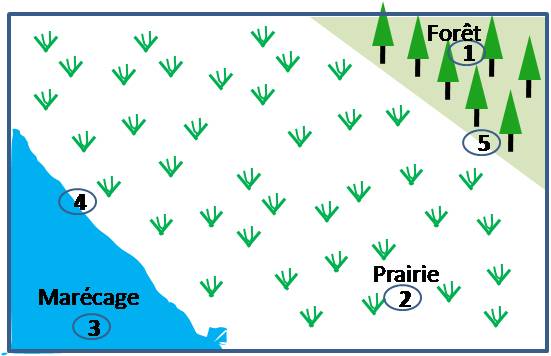

2- 2 - La stratification horizontale des végétaux.

Pour élucider la répartition horizontale des végétaux dans un

milieu, on réalise des coupes horizontales

selon les étapes suivantes:

- Réaliser un profil topographique à partir d’une carte

topographique selon l’axe d’étude;

- Représenter sur le profil les différents types de végétaux par

des symboles appropriés,

- Représenter sur la coupes différentes indications: L'orientation, la nature du sol, les routes, les rivières ... Etc.

A partir de l’exploitation du document,

1

-

Décrire

la répartition

des végétaux entre la forêt de Temara et le plateau de Zaer. |

2 - 3 - L'inventaire des êtres vivants

L'inventaire ou recensement des différentes espèces végétales et animales d'un écosystème, permet de récolter des données qui servent à faire une étude statistique des êtres vivants, pour mieux comprendre les différentes interactions entre les composantes de cet écosystème, évaluer son état et d'orienter les actions de gestion du patrimoine naturel.

a - L'inventaire faunistique (animaux) :

Il existe plusieurs méthodes d’inventaire selon les espèces à étudier, les caractéristiques physiques du milieu, les renseignements à obtenir et les ressources dont on dispose.

En règle générale, les inventaires permettent d’évaluer la densité d’une espèce, c’est-à-dire le nombre d’individus d’une espèce sur un territoire donné. Les inventaires servent aussi à obtenir un ensemble de données, par exemple le pourcentage de jeunes ou la proportion mâles-femelles dans une population.

Parmi les méthodes d’inventaire couramment utilisées:

Observation à l'oeil nu ou avec des jumelles, la recherche des traces ou des excréments, écouter les cris et les chants, capture à l’aide de pièges …

b -

L'inventaire floristique (végétaux) :

Cette étude consiste à réaliser un dénombrement ou recensement des espèces

végétales présentes dans le milieu étudié, après avoir déterminer une

station homogène, où toutes les espèces sont représentées .

- Le Choix de l’emplacement du relevé

La zone où on peut mener l'étude écologique doit être homogène; Il faut éviter les limites des milieux ou lisières

1 , 2 , 3: Bon relevé / 4 , 5: Mauvais relevé

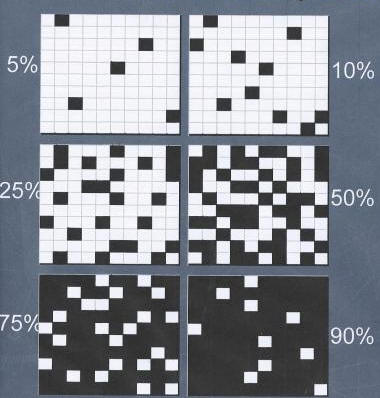

- La technique du relevé des végétaux

Il est difficile d'étudier tout le milieu naturel, donc il faut choisir une surface pour que l'inventaire soit représentatif de la formation végétale. Cette surface appelée l'aire minimale représente la surface minimale dans laquelle on retrouve le maximum d'espèces présentes dans la station d'étude.

Pour cela on utilise la technique de quadrat (quadrillage) qui consiste à dénombrer les espèces végétales différentes, dans les surfaces 1m2 , 2m2 , 8m2 ,16m2 ... ainsi de suite. A un moment, le nombre d’espèces tend à devenir constant -----> la surface obtenue est l’aire minimale

Application:

Le tableau suivant représente les résultats des relevés dans une station donnée:

| La dimension du quadrat (m2) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |

|

Le nombre d'espèces végétales |

4 |

7 |

11 |

12 |

14 |

17 |

20 |

20 |

|

1 - Représenter graphiquement la courbe de la variation du nombre d'espèces végétales en fonction de la dimension du quadrat. 2 - En exploitant le graphe, déduire l'aire minimale du relevé. |

3 - Exploitation des données recueillis lors de la sortie écologique

3 - 1 . L'exploitation des données floristiques.

a. L'abondance ou densité: Elle exprime le nombre d'individus d'une espèce présente dans une unité de surface.

b. La dominance: C'est le recouvrement de l'ensemble des individus d'une espèce donnée. Elle est évaluée par la projection verticale de leur appareil végétatif aérien sur le sol.

c. L'abondance-dominance. Ce critère associe les concepts d'abondance et de dominance. Il est déterminé par une échelle présentée par Braun-Blanquet.

| Coefficients | Abondance | Dominance |

| + | Rare | Trés faible |

| 1 | faible à moyenne | < 5% |

| 2 | elevée | entre 5% - 25% |

| 3 | quelconque | entre 25% - 50% |

| 4 | quelconque | entre 50% - 75% |

| 5 | Numériquement prédominant | > 75% |

www.vdsciences.com/medias/images/scan0001-2.jpg?fx=r_660_660

d. La fréquence et l'indice de fréquence.

On calcule la fréquence (en %) d'une espèce végétale par la formule suivante:

F = (n /N) X 100

n : nombre de relevés contenant l'espèce.

N : nombre total des relevés.

On attribue pour chaque espèce un indice de fréquence I.F en fonction des valeurs des fréquences.

|

fréquences |

F<20% |

20%≤F<40% |

40%≤F<60% |

60%≤F<80% |

80%≤F |

| indice de fréquence I.F | I | II | III | IV | V |

| Espéce végétale | Accidentelle | Accessoire | Assez fréquente | Fréquente |

Trés fréquente |

- Les espéces végétale dont l'indice de fréquence est IV ou V sont considérées comme des espèces indicatrices du milieu qui leur assure des conditions favorables.

- Les espéces végétale dont l'indice de fréquence est III sont des espèces accompagnantes.

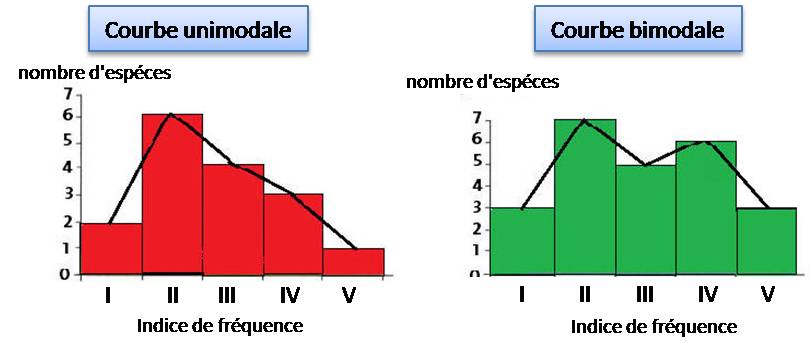

On représente graphiquement le nombre d'espèces en fonction de l'indice de fréquence, sous forme d'histogramme et de courbe de fréquence.

La courbe unimodale indique que la station étudiée est homogène. Alors que la courbe bi ou multimodale indique que la station est hétérogène.

Application:

Le tableau suivant représente les résultats des relevés des espèces végétales dans un milieu forestier:

|

Les relevés . Les espèces végétales |

R1

|

R2

|

R3

|

R4

|

R5

|

R6

|

| Quercus suber | + | + | + | + | + | + |

| Pistacia lentiscus | - | - | + | - | + | + |

| Pyrus mamorensis | - | + | - | - | - | + |

| Cistus salviifolius | + | - | + | + | + | + |

| Genista linifolia | + | + | + | + | + | + |

|

Fagus sylvatica |

- | + | - | + | + | - |

|

Asphodelus microcarpus |

+ | + | + | + | + | + |

|

Lavandula stoechas |

+ | - | - | + | + | - |

| Chamaerops humilis | + | - | + | - | - | + |

|

1 - Calculer la fréquence de toutes les espèces végétales et déterminer leurs indices de fréquence. 2 – Réaliser l’histogramme et la courbe de fréquence. 3 - En exploitant le graphe, déduire : a - La caractéristique du milieu étudié. b - L’espèce ou les espèces indicatrices du milieu |

3 - 2 . L'exploitation des données faunistiques.

a. La fréquence.

On calcule la fréquence (en %) d'une espèce animale par la formule suivante :

F = (n /N) X 100

n : nombre de relevés contenant l'espèce.

N : nombre total des relevés.

b. La densité (D) ou abondance.

C'est le nombre d'individus de la même espèce animale par unité de surface ou unité de volume.

c. La densité relative (d).

Se calcule par la formule suivante :

d = (n /N) X 100

n : nombre total d'individus de l'espèce. N : l'effectif total des individus de toutes les espèces.

Le tableau suivant montre la classification des espèces animales selon la densité relative (d)

|

d |

L’espèce est |

| d ≥ 50 % | Dominante |

| 20 % ≤ d ≤ 49 % | Subdominante |

| 10 % ≤ d ≤ 19 % | Résidente |

| d ˂ 10 % | Subrésidente |

Application 1:

Lors d’une sortie écologique au bord d’une plage rocheuse pendant la marée basse , les élèves ont étudiés la répartition des invertébrés marins au niveau des flaques d’eau de l’étage littoral, l’aire minimale du relevé était estimée à 4 m² , les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant:

|

Les relevés . Les espèces animales |

R1

|

R2

|

R3

|

R4

|

R5

|

|

Patelles |

12 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

chthamale |

0 |

1 |

2 |

0 |

0 |

|

Anémones de mer |

5 |

6 |

4 |

0 |

0 |

|

oursins |

6 |

10 |

8 |

9 |

5 |

|

Moules |

6 |

0 |

0 |

0 |

3 |

|

crabe |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

crevette |

0 |

2 |

1 |

0 |

0 |

|

1 - Calculer la fréquence et déduire l'indice de fréquence de chaque être vivant. 2 - Réaliser l’histogramme et la courbe de fréquence. 3 - En exploitant le graphe, déduire la caractéristique du milieu étudié. 4 - Calculer l'abondance et la densité relative de chaque être vivant. 5 - Dégager l’être ou les êtres vivants dominants du milieu. |

Application 2:

|

1 - Calculer la fréquence et déduire l'indice de fréquence de chaque groupe zoologique. 2 - Réaliser l’histogramme et la courbe de fréquence. 3 - En exploitant le graphe, déduire la caractéristique du milieu étudié. 4 - Calculer la densité relative de chaque groupe zoologique. 5 - Dégager le groupe ou les groupes zoologiques dominants du milieu. |

4 - Notion d'écosystème

Lors de

la sortie écologique, il est possible d’observer les différentes espèces

animales et végétales

qui vivent dans l'écosystèmes. Ces êtres vivants interagissent les uns

avec les autres par l’intermédiaire de relations diverses et constituent

la biocénose.

On peut aussi faire des mesures de quelques paramètres physico-chimiques

sur le terrain étudié comme le pH et la nature du sol, les facteurs

climatiques comme la température, les précipitations. Ces

paramètres physico-chimiques constituent le biotope de

l’écosystème.

Donc un écosystème est composé d'une biocénose, d'un biotope et les différentes relations entre ces composants

Si on considère le critère taille, on distingue trois catégories d’écosystèmes :

-

Un micro-écosystème : une souche d’arbre par exemple ;

-

Un méso-écosystème : une forêt ou une prairie par exemple ;

-

Un macro-écosystème : océan, savane, désert, etc.

Exercice:

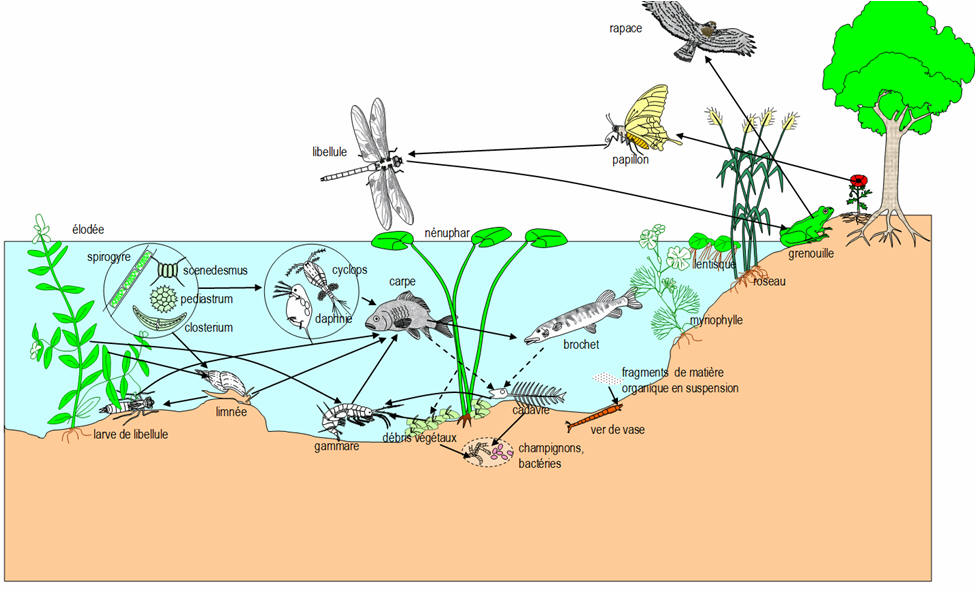

Le document suivant représente un exemple d'écosystème:

|

1 - Nommer cet écosystème. 2 – Dégager les composants de la biocénose et du biotope 3 - Proposer des hypothèses sur les facteurs qui peuvent influencer la répartition des êtres vivants dans cet écosystème. |

-