|

L’écologie |

|

Les techniques d'étude des milieux naturels Les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants Les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants |

Les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants

Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre. Il est caractérisé par des propriétés physiques, chimiques et biologiques, qui peuvent avoir une influence sur la répartition des êtres vivants.

La genèse et l’évolution du sol dépend de la nature de la roche mère, du climat et de l’influence des êtres vivants.

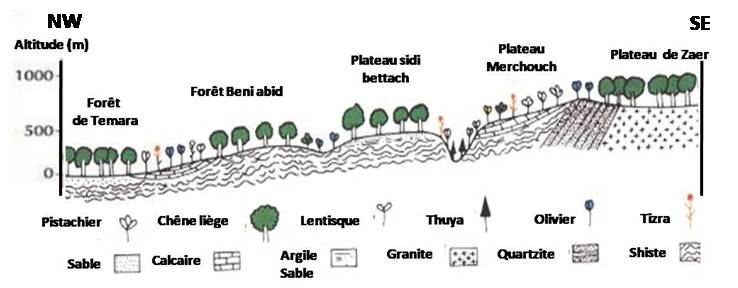

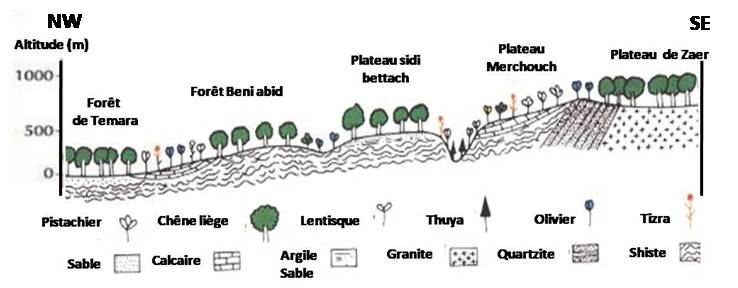

Le document suivant montre la répartition horizontale des végétaux entre la forêt de Temara et le plateau de Zaer

On observe que le chêne liège pousse sur tous les types du sol sauf le calcaire, ce qui laisse supposer que la nature du sol intervient dans la repartition de cette espèce végétale.

|

- Quelles sont les caractéristiques du sol qui peuvent influencer la répartition des êtres vivants?

- Quels sont les rôles des êtres vivants dans la

genèse et l’évolution du sol? |

1 - Les propriétés du sol.

1 - 1 - Les propriétés physiques.

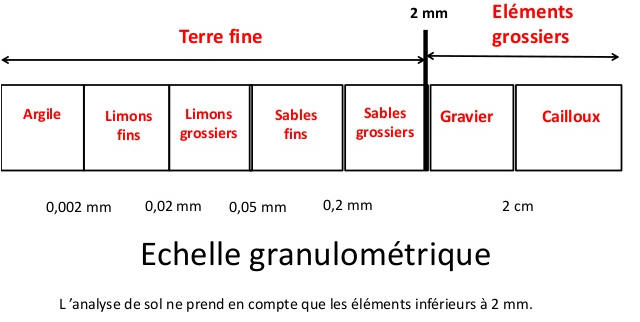

a - La Texture du sol:

La texture d'un sol est la répartition granulométrique de ses constituants, c'est à dire les dimensions des éléments solides.

Pour déterminer la texture du sol, on procède à la manipulation suivante:

- On ajoute de l’eau oxygéné à un échantillon de sol dans un bécher, puis on chauffe le mélange pour la destruction de la matière organique.

- On ajoute de l'acide chlorhydrique pour l'élimination du calcaire.

- On ajoute de l'eau et on laisse décanter pendant plusieurs heures.

- La fraction minérale est récupérée puis séchée et pesée.

- On mis la fraction minérale dans une colonne de tamis à ouvertures de mailles décroissantes.

- Après séparation du sable, limon et argile, on pèse chaque fraction pour déterminer le pourcentage des différents éléments minéraux de l'échantillon du sol.

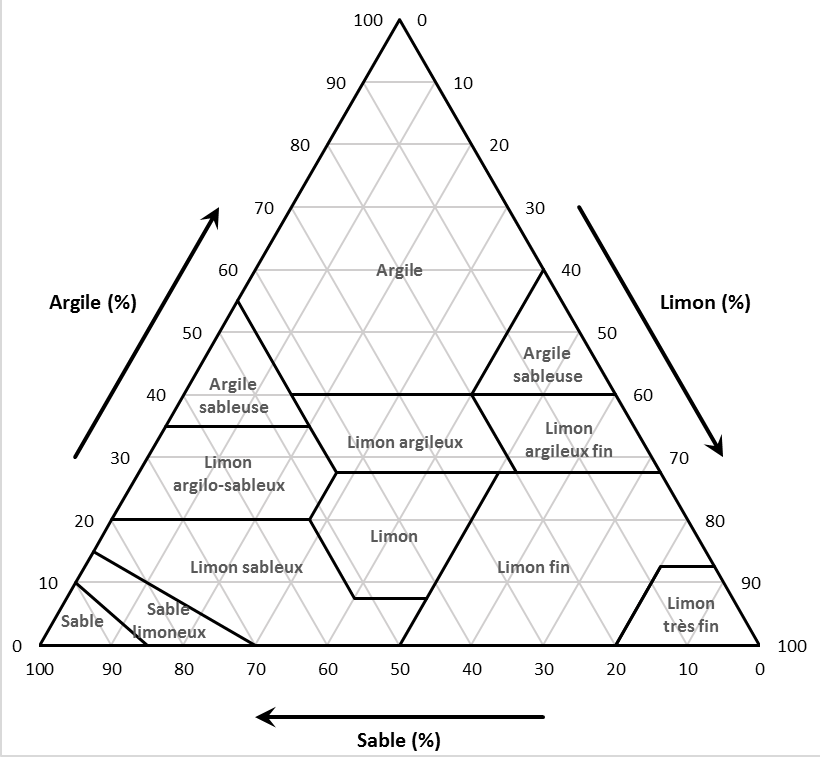

Pour déterminer la texture d’un sol, on se réfère au diagramme en triangle présenté dans le document suivant:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Triangle-texture-sols.png

Ce diagramme s’utilise de la manière suivante :

– On place sur chacun des côtés la valeur en % de la teneur du sol en particules de cette catégorie granulométrique.

– À partir de chaque point on trace une droite parallèle à un des côtés du triangle (lignes en traits tirés).

– Le point d’intersection de ces 3 droites indique la texture du sol.

Application:

Le tableau suivant représente les résultats de l’analyse granulométrique de deux échantillons de sol : Sol A et Sol B.

| Argile | Sable | Limon | |

| Sol A |

40% |

50% |

10% |

|

Sol B |

20% |

20% |

60% |

|

1 - En exploitant les données du tableau et le triangle des textures, déterminer la texture des deux sols A et B. |

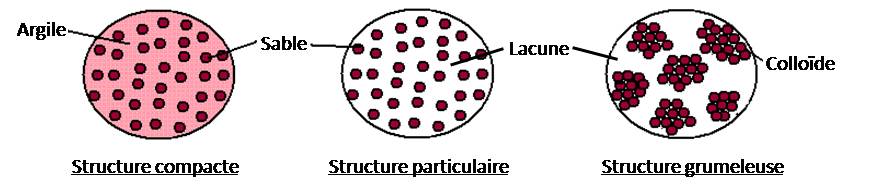

b - La structure du sol :

La structure du sol fait référence au mode ou la façon dont les particules du sol (sable, limon et argile) sont disposées les unes par rapport aux autres.

Le document suivant représente les trois grandes structures:

|

1 - En exploitant le document, décrire les trois structures. 2 - Déduire la structure la plus favorable pour l'agriculture. Justifier votre réponse. |

|

1 – La structure particulaire: les particules sableuses du sol sont libres et n’ont aucune adhérence entre elles.

-La

structure compacte: les particules constitutives du

sol sont liées avec de l’argile.

- les structures grumeleuses: constituées d’éléments (colloïdes) minéraux et organiques qui constituent le complexe argilo-humique qui retient l’eau utilisable par les plantes. 2 - Les structures particulaires sont filtrantes et sensibles à l'érosion. Les structures compactes sont asphyxiantes et difficiles à travailler. Les structures grumeleuses sont filtrantes, mais sans excès. En particulier, elles préservent bien les réserves hydriques du sol. Elles assurent aussi une bonne circulation de l'atmosphère du sol favorisant la respiration racinienne et propice aux bactéries aérobies. |

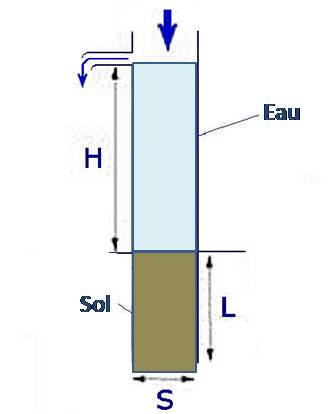

c - La porosité et la perméabilité:

- La porosité: correspondant à l'ensemble des vides (pores) d'un sol, ces vides sont remplis par des fluides (liquide ou gaz). Elle est liée à la texture du sol.

- La perméabilité: mesure de l'aptitude d'un milieu à se laisser traverser par un fluide, par ex. l'eau. Elle est étroitement dépendante de la texture et de la structure du sol.

Pour mesurer la perméabilité d'un échantillon de sol intact, on soumet une colonne de sol à des conditions particulières, comme la saturation en eau et la pression constante sous eau.

Les résultats vous seront communiqués soit sous la forme de taux de perméabilité (voir tableau 1), soit sous la forme de coefficient de perméabilité (voir tableau 2).

|

Tableau 1 |

Le coefficient de perméabilité K

K ( m/s ) = Q / S x I

Tableau 2 |

|

Source : FAO |

|

1 - 2 - Les propriétés chimiques du sol

a - L’acidité du sol

Le pH ( potentiel d'hydrogène ) du sol est une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité des sols. Il dépend de la concentration en ions H+.

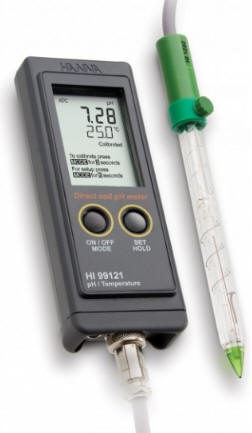

Pour mesurer le pH du sol on peut utiliser le papier pH ou le pH mètre .

|

www.regetherm.com/wp-content/uploads/2015/07/Ph-Audenge-33-Lucasson_36304_redimensionner.jpg |

www.agro-agri.fr/images/super/ph-metre-sol-99121.jpg |

- creuser le sol avec un transplantoir (petite pelle à main) et prélever de la terre à 2-3 cm de profondeur environ, débarrassée des débris éventuels.

- remplir un tube ou un petit bocal en verre à mi-hauteur.

- compléter avec de l'eau distillée.

- mélanger énergiquement après avoir bouché hermétiquement le tube ou le bocal.

- attendre que la terre redescende au fond du récipient, puis mesurer le pH en plongeant dans l'eau le papier pH ou la sonde du pH mètre.

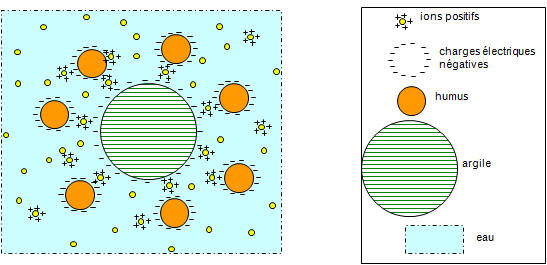

b - Les colloïdes du sol et le complexe argilo-humique

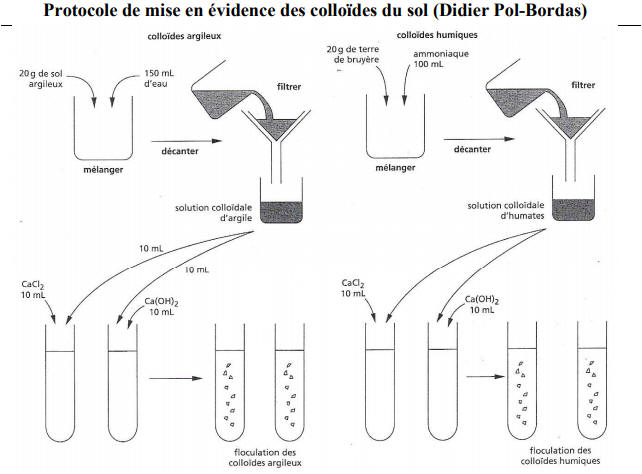

Pour la mise en évidence des colloïdes du sol, on propose les manipulations suivantes:

|

1. Préparation des colloïdes argileux a) Mélanger dans un bécher 150mL d'eau distillée et 20 grammes de sol argileux. b) Laisser décanter les plus grosses particules puis filtrer. c) Le filtrat obtenu n'est pas limpide, c'est une solution colloïdale d'argile. d) Verser 10mL de la solution colloïdale dans 2 tubes à essai e) Ajouter dans le premier 10mL de solution de CaCl2 f) Ajouter dans le second 10mL d'eau de chaux |

2. Préparation des colloïdes humiques a) Mélanger dans un bécher 100mL d'ammoniaque et 20 grammes de sol riche en humus. b) Laisser décanter les plus grosses particules puis filtrer. c) Le filtrat obtenu n'est pas limpide, c'est une solution colloïdale d'humates. d) Verser 10mL de la solution colloïdale dans 2 tubes à essai e) Ajouter dans le premier 10mL de solution de CaCl2 f) Ajouter dans le second 10mL d'eau de chaux |

On peut observer la floculation des colloïdes argileux et la floculation des colloïdes humiques . Les ions Ca2+permettent la formation d'agrégats de particules d'argile (chargées -), de même pour l'humus.

On prépare deux tubes à essai qui contiennent un mélange d'eau distillée, d'argile et d'humus. On ajoute au tube 2 seul des ions Ca+2

| 2 | 1 |

tubes |

| Ca+2 |

Temoin |

les ions ajoutés |

Les résultats obtenus sont indiqués sur le document suivant:

|

http://lj.physiquechimie.free.fr/BACPRO/BACPRO_MP3/BACPRO_MP3_TP /Etatdispers%C3%A9Etatflocul%C3%A9CAH/CAHCalcaire.jpg |

|

1 - En exploitant les données experimentales, intérpreter les resultats obtenus. |

|

1 – On peut observer que dans le tube témoin, la solution est trouble. Alors que dans le tube 2, la solution est limpide et un dépôt au fond du tube.- Dans le tube témoin, les colloïdes argile et humus sont dispersés. - Dans l'autre tube, les ions calcium Ca2+ floculent les micelles d'argile et d'humus. L'ensemble argile-humus-Ca2+ forme le complexe argilo-humique (C.A.H) |

La présence d'ions floculants (Ca2+, Mg2+,...) permettent d'associer l'argile et l'humus pour former le complexe argilo-humique (C.A.H)

qui constitue un véritable réservoir d'éléments nutritifs pour les plantes qui échange et en permanence des ions avec la solution du sol.

c - L’eau du sol

- Les formes de l'eau dans le sol

Pour determiner les formes de l'eau dans le sol, on propose les expériences suivantes:

- Experience 1: On verse de l’eau sur un échantillon séché du sol jusqu’à saturation, la masse du sol S1 devient m1=159,5g.

- Experience 2: On laisse l’échantillon S1 s’égoutter pendant quelques heures, la masse du sol S2 devient m2= 149 g

- Experience 3: On place une plante dans l'échantillon S2, la plante se développe normalement pendant quelques jours et commence à flétrir. On obtient un sol S3 de masse m3 = 131.5 g

- Experience 4: L'échantillon S3 est placé dans un four à 100°C pendant quelques heures. On obtient un sol S4 de masse m4 = 100 g

|

1 - En exploitant les expériences, calculer: a - la masse d'eau perdu lors de l'experience2. (l’eau gravitaire) b - la masse d'eau absorbée par la plante. (l’eau capillaire) c - la masse d'eau retenu par le sol aprés le flétrissement de la plante. (l’eau hygroscopique) 2 - Calculer le pourcentage de l'eau retenue par le sol lors de flétrissement de la plante, qui représente le point de flétrissement. |

|

1 - a - la masse d'eau perdu lors de l'experience2 159,5g-149g=10.5g Il représente l'eau gravitaire (Vg) qui circule librement dans la macroporosité du sol, se déplace essentiellement vers le bas sous l’effet de la gravité. b - la masse d'eau absorbée par la plante. 149g-131.5g=17.5g Il représente l’ eau capillaire (VC) qui est retenue sous forme de films assez épais autour des particules terreuses, cette eau est facilement utilisable par la plante.c - la masse d'eau retenu par le sol après le flétrissement de la plante 131.5g-100g=31.5g Il représente l’eau hygroscopique (VR) qui est retenue sous forme de films très minces autour des particules terreuses, cette eau n’est pas absorbable par les racines des plantes.2 - Le pourçentage de l'eau retenue par le sol lors de flétrissement de la plante. F = 31.5/131.5 x 100 =23.95% |

- La capacité de rétention de l’eau d’un sol :

Dans les expériences précédentes la quantité d'eau retenu par le sol est 149g-100g=49g. Elle représente la capacité de rétention de l’eau du sol.

Le tableau suivant donne la capacité de rétention de l'eau de deux échantillons de sol

|

|

Sable grossier |

Argile |

|

Diamètre des grains |

2mm |

inférieur à 2µm |

|

la capacité de rétention de l'eau % |

1.55 |

27.4 |

|

3 - En exploitant les données du tableau, déduire la relation entre la capacité de rétention de l'eau et la texture du sol. |

|

3 - On constate que le sol argileux retient beaucoup plus d'eau que le sol sableux. Plus le diamètre des grains du sol est petit, plus la capacité de rétention de l'eau est grande |

2 - L'influence des propriétés du sol sur la répartition des êtres vivants:

2 - 1 - L'influence de la capacité de rétention de l’eau du sol sur la répartition du chêne liège

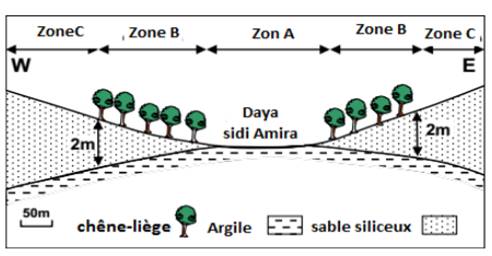

Pour l'étude de la répartition du chêne liège au niveau d'une une partie de la forêt Maamora, on propose le document 1 qui montre la répartition horizontale de cette espèce .

|

1 - En exploitant le document 1, dégager le problème scientifique concernant la répartition du chêne liège dans cette région. |

Pour résoudre ce problème, on propose les données expérimentales suivantes:

Des plantules du chêne liège ont été implanté dans des horizons sableux à épaisseurs différents en dessus d'un horizon argileux.

Les résultats obtenus sont représentés sur le document 2:

|

Resultat |

Epaisseur de l'horizon sableux (cm) |

|

Pas de croissance |

0 - 50 |

|

Croissance |

50 - 200 |

|

Pas de croissance |

Supérieur à 200 |

Le document 3 représente un schéma de la position des plantules selon l'épaisseur de l'horizon sableux.

|

2 - A partir des documents 2 et 3, interpréter les résultats obtenus et déduire le facteur influençant la répartition du chêne liège dans cette région. |

|

1- On observe que le chêne liège existe dans la zone B sableuse et n’existe pas dans la zone A argileuse et la zone C sableuse dont l’épaisseur dépasse 2 mètres. Le problème est pourquoi cette espèce ne peux exister que sur les sols sableux dont l’épaisseur ne dépasse pas 2 mètres. 2 – Les plantules du chêne liège ne peuvent se développer que sur les horizons sableux dont la profondeur comprise entre 50 et 200 cm. Le document 2 montre que seules les plantules qui ont des racines dans le sable et atteignent l’argile peuvent se développer. Le chêne liège ne peut pas se développer directement sur le sol argileux a cause de sa capacité de rétention en eau élevée à l'origine d'une asphyxie racinaire. Et sur le sol sableux de grande profondeur par manque d’eau car les racines ne peuvent pas atteindre les grandes profondeurs. |

2 - 2 - L'influence du pH du sol sur la répartition des végétaux

Le document suivant montre la répartition horizontale des végétaux entre la forêt de Temara et le plateau de Zaer

|

1 - Dégager les types de sol où pousse le chêne liège et où ne pousse pas. |

Pour expliquer cette répartition du chêne liège, on propose les données expérimentales suivantes:

- On prépare 3 milieux avec des sols différents et on cultive des plantules du chêne liège dans chaque milieu. Les conditions expérimentales et les résultats sont indiqués sur le tableau suivant:

|

Résultat |

Milieu |

|

Flétrissement des plantules |

Sol du plateau de Merchouch |

|

Croissance des plantules |

Sol de la forêt de Temara |

|

Flétrissement des plantules |

Sol de la forêt de Temara + calcaire |

- On analyse le

taux de Fer des plantules de chaque milieu, les résultats sont indiqués sur le tableau suivant:

|

Origine de la plantule |

Taux de Fer |

|

Cultivée dans le sol du plateau de Merchouch |

Carence |

|

Cultivée dans le sol de la forêt de Temara |

Normale |

| Cultivée dans le sol de la forêt de Temara + calcaire |

Carence |

- La croissance des plantes necessite des oligo-éléments tel que le Fer.

La biodisponibilité du fer(Caractéristique lui conférant la possibilité d’être absorbée par une culture ) diminue fortement en sols basiques par insolubilisation.

|

2 - En exploitant les données précédentes, expliquer l'absence du chêne liège sur le sol calcaire. |

Exercice: Le tableau suivant montre la repartition des escargots en fonction de la concentration en calcaire du sol

| . |

Escargots |

Etat de la coquille |

| Sol riche en calcaire |

Nombreux |

Dure |

| Sol pauvre en calcaire |

Rares |

Fragile |

|

1 - En exploitant les données du tableau, déduire les préfèrences des escargots concernant la nature chimique du sol. |

2 - 3 - L'influence de la salinité du sol sur la répartition des végétaux

Le document suivant montre la tolérance de diverses cultures à la salinité du sol

Source; FAO

|

1 - En exploitant le document, déduire la relation entre la salinité du sol et le rendement agricole. |

3 - L'influence des êtres vivants sur sol :

3 - 1 - Mise en évidence des êtres vivants du sol

a - L'extraction de la faune du sol

Pour extraire la microfaune du sol, on utilise l’appareil de Berlèse (Berlèse est le biologiste italien du 19°siècle qui a inventé ce dispositif)

|

EXTRACTION ET OBSERVATION DE LA MICROFAUNE DU SOL. — Disposer une couche de litière fraîche ou de la terre de la couche superficielle du sol (là où les animaux sont nombreux) ; ... — Éclairer par-dessus ; — La lumière et la dessiccation chassent les animaux vers la profondeur où ils finissent par tomber dans l'entonnoir ; — Après 24 heures, enlever les animaux déjà tombés et les fixer dans du formol à 10% — Au bout de 48 heures enlever le reste (filtrer le formol pour récupérer les petits animaux) ; — Observer et énumérer les principaux groupes rencontrés

|

1- Lampe, 2 - entonnoir, 3- Trépied, 4- Cache noir, 5- Bécher contenant l'alcool ou formol |

Les animaux du sol fuient la lumière et tombent dans le récipient sous l'entonnoir.

Pour déterminer la microfaune du sol, on utilise la clé de classification suivante.

b - La microflore du sol

La microflore du sol est constituée de bactéries, champignons ... etc.

|

Mycélium de champignons |

colonie de bacteries |

3 - 2 - L'action des êtres vivants sur sol

a - L'action mécanique

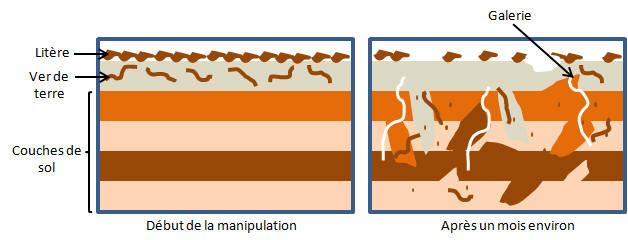

Pour la mise en évidence de l'action des vers de terre sur le sol, on propose l'expérience suivante:

|

1 - En exploitant le résultat de l'expérience, déduire l'action des vers de terre sur le sol. |

|

1 On observe un creusement de galeries, un brassage des différentes couches du sol et une diminution de la litière. Donc les vers de terre exerce une action mécanique sur le sol par le creusement de galeries ; par conséquences une bonne aération du sol et une meilleure circulation de l'eau. le brassage des différentes couches du sol permet aux éléments minéraux provenant des roches de remonter vers la surface par les déplacements des lombrics tandis que les éléments provenant des restes d'animaux et de végétaux sont enfouis. Par conséquences le transport et le mélange des différentes couches du sol. |

La photo suivante montre l'action des racines sur le sol

https://handivert.files.wordpress.com/2015/07/systeme_racinaire.jpg?w=1075

|

2 - Dégager du photo l'action des racines sur le sol, et donner d'autres actions de la végétation sur les sols |

|

2 Les racines exercent une action mécanique et altèrent la roche en poussant. Ce qui induit une bonne aération du sol et meilleure circulation de l'eau. La végétation protège les sols de l’ablation par réduction de l’énergie des agents érosifs et maintien des sols. |

b - L'action chimique

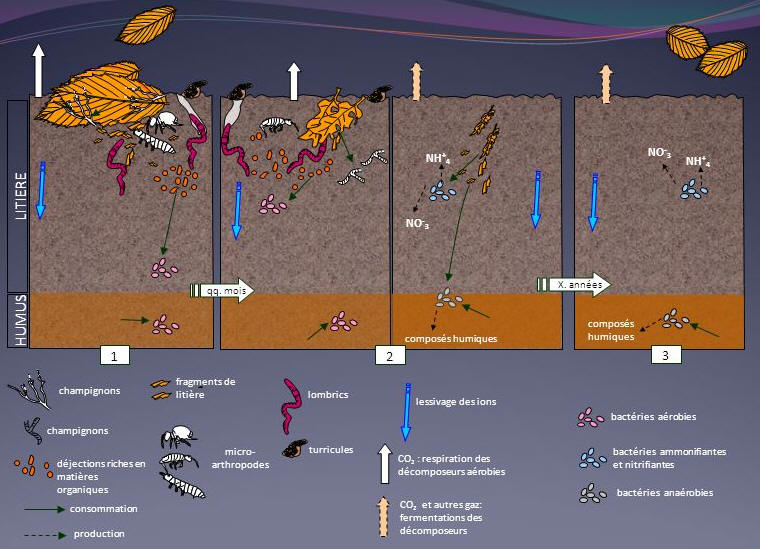

Le document suivant montre les transformations de la litière dans sol

http://images.slideplayer.fr/3/1141153/slides/slide_25.jpg

|

3 - Dégager du document le rôle des êtres vivants dans la transformation de la litiére. |

|

3 - La faune du sol comme les vers de terre, participe dans la fragmentation de la litière: les feuilles de la litière sont ingérées, broyées puis mélangées à la terre ; Conséquences : les débris de feuilles rejetés avec les excréments sont plus facilement consommables par d'autres êtres vivants du sol pour la formation de l’humus; c’est l’humification. L’humus se transforme progressivement en matière minérale sous l’effet de la microfaune du sol et des microorganismes (bactéries et champignons), c’est la minéralisation. |

4 - L'impact humain sur sol :

4 - 1 - Quelques aspects de la dégradation du sol

Les photos suivants montrent certains aspects de la dégradation des sols|

wikipedia |

wikipedia |

|

L'érosion : est un phénomène résultant de l'action de l'eau, des vents ou d'un produit chimique sur les sols et qui provoque l'enlèvement de leurs couches supérieures.

|

La desertification: désigne le phénomène d'avancée du désert. Il consiste en la dégradation progressive des terres et perte de leur productivité.

|

|

|

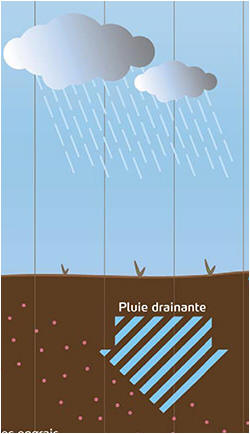

Le lessivage: est le transport des éléments du sol par les eaux de surfaces (pluie ou irrigation) en direction des horizons les plus profonds du sol.

|

4 - 2 - Les causes de la dégradation des sols

Les photos suivants montrent certains

causes de la dégradation des sols

|

|

|

|

|

|

|

|

http://www.srfo.org/detailed_agr.asp?ID=19&ln=ar

|

|

|

|

|

1 - Dégager des photos les causes de la dégradation des sols. 2 - Proposer des mesures à prendre pour la protection des sols. |

|

1 -Les principales causes de de la dégradation des sols sont liées aux activités humaines:

-Les

incendies des forêts qui détruisent la couverture

végétale.

-Le

surpâturage: la surexploitation des ressources

végétales servant à l'alimentation du bétail.

-Le déboisement: enlèvement des arbres des terrains

ou déforestation .

-La surexploitation agricole: induite par une

pression trop élevée de l'agriculture, avec pour

conséquence une baisse de la fertilité et de la

productivité

-La

pollution agricole provient prioritairement d'une

utilisation excessive de produits phytosanitaires

comme les pesticides...

|

4 - 3 - La protection et l'amélioration de la productivité des sols

a - La fertilisation du sol (les engrais)

Les plantes ont besoin de trouver dans le sol des éléments nutritifs majeurs et des oligoéléments pour se développer. Mais les diverses activités humaines, notamment la surexploitation agricole, ont appauvri les sols en matières organiques et en éléments minéraux,

La baisse de la qualité des sols peut donc induire une baisse des rendements des récoltes et de leur qualité nutritive.

Pour que le sol conserve sa fertilité, il faut rajouter des fertilisants. On peut utiliser:

Les engrais organiques: Ce sont les déchets végétaux et/ou animaux que l'on réintègre dans le sol. Surtout si le fertilisant est riche en matières végétales, ce mode de fertilisation est très bénéfique pour la qualité des sols.

Les engrais minéraux: Il peuvent êtres « simples » apportant un seul élément à la fois, mais la majorité des engrais minéraux de synthèse sont spécialement formulés pour être adaptés à des besoins plus globaux et contiennent 3 composants principaux : l'azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K).

b - L'irrigation

L'agriculture irriguée assure, depuis plusieurs décennies, une part de plus en plus importante de la production alimentaire. Le graphique ci-dessous indique que les plus hauts rendements obtenus grâce à l'irrigation sont au moins deux fois plus importants que les meilleurs rendements de l'agriculture pluviale. Même l'agriculture irriguée à faibles niveaux d'intrants est plus productive que l'agriculture pluviale à forts niveaux d'intrants; ceci résulte de l'avantage de pouvoir contrôler assez précisément la quantité d'eau absorbée par les racines des plantes.

Rendements et besoins en eau de l'agriculture irriguée et de l'agriculture pluviale

Source: fao

c - Le labour

Il consiste à ouvrir la terre à une certaine profondeur et à la retourner. Il permet.

L'amélioration de l'état structural, ce qui accroît la porosité et fragmente les volumes de sol tassés lors de la culture précédente.

L'enfouissement des matières organiques présentes à la surface du sol.

La destruction des adventices et des repousses, enfouissement de leurs graines pour empêcher leur germination dans la culture à venir.

L'amélioration de la circulation de l'eau, ce qui accroît fortement l'infiltrabilité du sol et permet d'éviter les excès d'eau.

d - L'alternance de cultures

L'alternance des cultures évite l'appauvrissement du sol. Certains cultures comme les légumineuses qui vivent en symbiose avec des bactéries fixatrices d’azote par sa capture de l’air, mais aussi du sol (limitant ainsi les pertes dans les nappes), et son restitution à la plante sous une forme disponible et assimilable.